【小引】

一般说来,人在特殊境遇下,多少会有些特殊感悟。这两年,我的日脚发生小插曲,可并不妨碍我内心时时盘桓着熟识的前贤曾有过的蹉跎。一位老人告诉我,他在坐“喷气式”时默念冥想着昔日倾心的抗战漫画。一番话就像一团火似的揳入心坎,让我意识到了力量,颇得志趣。某次,忽地觉出那些漫画的孤寂,顿生惊喜的灵感,仿佛得了一帖性情的润滑剂,谋食的意义也变得更为深刻了。《救亡漫画》《抗战漫画》是上个世纪抗战时期的重要刊物,形成中国漫画运动的一个纪元。驻足其间,为之沉湎;细嚼慢咽,感触良多。选编此书的过程,常有难以自持的倾诉欲望,在给朋友的电子邮件中敲打些许感言。当下编事告竣,看看不经意留下的文字,摘录若干篇什附骥书尾,聊作纪念。

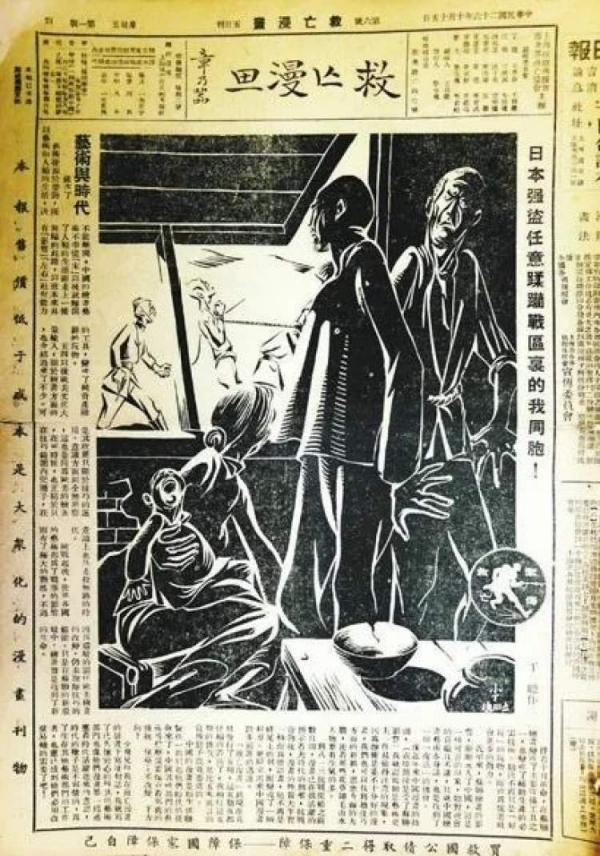

1937年10月15日出版的《救亡漫画》第六期,封面为丁聪漫画《日本强盗任意蹂躏战区里的我同胞!》

一

H君:信悉。我估计《救亡漫画》就出版了十一期。起初听有研究者说出版十二期,可第12号让我遍寻无着,待看到宣文杰《抗战以来之全国漫画运动》,文中说该刊出版至第11号止,在第12号编成刚要出版时,上海不幸陷落敌手而废刊,故有此推断。

与此刊相遇,确有缘分,还有几次不易忘记的经历。我特别感念冯君的襄助。当初借得此刊,我去乘地铁,挤在如旌旗蔽日的换乘人群中疾走,如同理想总会受困沼泽地般的跋涉,胡思乱猜,擦肩而过的有厚道侠士,也有惟恐避之不及的酸腐君子;联想《抗战漫画》“汉奸专号”里的傀儡好戏、汉奸活剧、当汉奸的主客观原因及下场,不觉粲然,急欲追问一种经典人格而萌生于麻木之中。从前的漫画,真好。此情绪早已有之,可近来越发严重了。

友人对魏绍昌之“民国漫画能与唐诗、宋词、元曲、明清小说相提并论”的观点,认为太过夸张和拔高,是偏爱、怀旧情绪的表现。我则以为,毕竟魏氏亲历那个漫画时代,身临其境,感触而发。国难当头之际,具有祛邪扶正疗效的漫画更宜盛行,有哪个国家的漫画会像我国漫画那样介入时事政治?有哪个国家的漫画家能像我国漫画家那样为民请命?深刻地触摸到人类共通的人性本质,感性地表达民众在历史转折关头的内迫切愿望。大批艺术骄子投身于漫画艺术,连从事中国画、西洋画的艺术家们都纷纷加入漫画创作,漫画报刊及展览产生了巨大的社会影响力。可时空毕竟不能逆转,诸多漠视、遮蔽和遗忘,加上对原本面貌冷酷无情的破坏,导致我们难以了解彼时状况。幸好情形还不算最坏,还来得及借助新闻出版史料、当事者口述和并非完整的中国漫画史,去发现,去体会。

研究者胡同先生指出:“一部百年漫画的图像史无异于是百年中国社会风云变幻的直观记录,比照片更来得直接和深刻。”读到如此议论,心里踏实许多。我曾经在旧时漫画刊物里翻寻被定格的“迭昔辰光咯上海”表情,享乐、温情、诡异、颓废、活力、艰辛、反抗以及革命之种种碎片,可见当年漫画在社会生活中扮演的重要角色,胜景一时,应该追念。可难题接踵而至。——对这一课题的偏爱和逐渐深入的认知并没有使我对那个时代的漫画人事立刻就熟稔于心,材料的积累非一朝一夕之功。一时间,我感到自己的无力。踌躇良久,我还是决心一试,不完全缘于想起小时候妈妈对我讲“知识就是力量”,在那段剧变的日脚里,我需要以一种沉浸和跂望,滋养难挨的枯寂时光而不致茫然。

不言而喻,此刊非在独处之境难以展卷。在杂陋且机声轰鸣的DXS,我所感觉到的是阒寂宁静,独自肃然——看那存在于六十八年前气息可辨的历史画卷,笔力铮铮,苍凉悲壮,犹如步入一个“时势造英雄,英雄造时势”的殿堂,虽然其间透出的更多是惨烈。时间久远,加上没有保护,这份老刊物虽墨色醇和,但着实有些脆弱,稍动就会纸屑碎落,折叠处都断裂了,实在心疼。连日熬夜,复制一过,终不忍再次翻阅原刊。

二

H君:你对那个时代的漫画家们的生存状态也发生了探究的热望,好呵好。我会把自己所知不多的说些出来。

“八·一三”战事爆发,在日寇刺刀的淫威下,沪上所有的漫画刊物偃旗息鼓;生活在都市风景线的一群欢喜“享乐”而沉湎夜生活的“天才”漫画家,处于失落、心碎之状,经受残酷的现实“总动员”,于心智层面觉悟一股抗争精神,纷纷走出亭子间、石库门、弄堂口,以挣扎、呐喊的情感体验,抛弃了虚拟沙龙,把脆弱的酵母空间转变为视民族大义、国家命运如自我性命的血性灵魂,以个人主观意识及视角,在忙碌奔波之中用画笔与战争对话,对乘危机饱一己私欲的种种丑态,报以利剑。

听老人说,就在霞飞路240号时代图书公司成立了“漫画界救亡协会”,随即成为对日寇作一回殊死漫画战的策源地。历史的一幕是这样拉开的:8月24日《救亡日报》创刊,9月20日作为附刊的《救亡漫画》五日刊在战火中诞生了,发行人鲁少飞,章乃器题写刊名,王敦庆作发刊词,编委会由创刊号的21人发展到41人。老人告诉我,这份率先创办的抗战漫画读物还单独发行,又增印南京、汉口和香港版,每期印数都在2万份上下,“成为抗战以来国内的唯一兴奋剂”,被誉为文艺界“抗战救亡中最强的一环”。

就这样,在民族最悲伤的时刻,那些纤肢秀腰的、扑着纯香脂粉的、染着花柳病毒的、油腔滑调的漫画,都纷纷从华贵的杂志上跌落;取而代之的是一个非常的救亡时代,执行应负的艺术使命,舍弃漫画固有的闲适、消遣和娱乐,表现出明显通俗化倾向,连上海滩几个惯于帮闲的漫画家也从小姐们的绣阁、少爷们的书斋转向街头、村庄,竭力以平视态度和幽默笔调的“看图识字”形式,使不识字的民众也能读懂;还致力于降低售价,送往前线慰劳战士,并在各里弄、收容所张贴壁报。

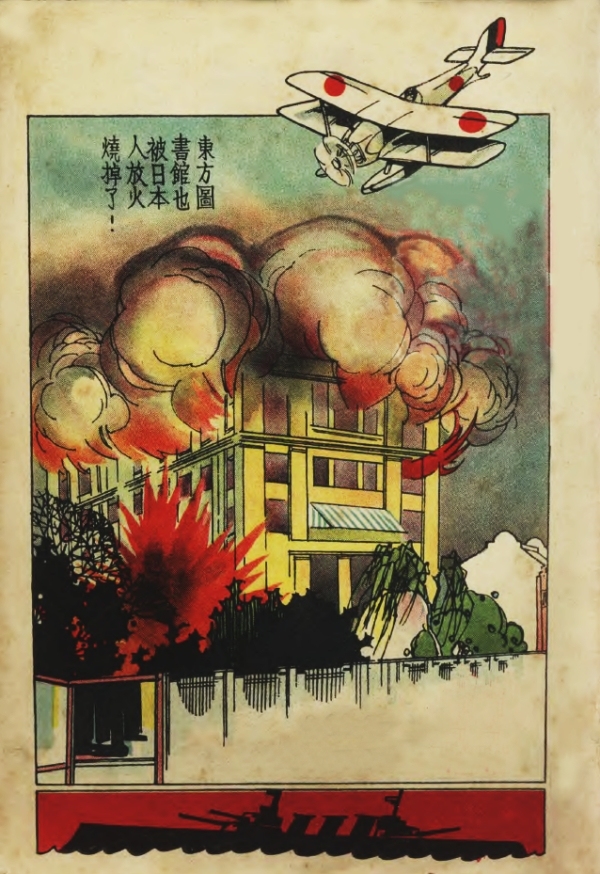

《东方图书馆也被日本人放火烧掉了!》,佚名/作,《儿童画报》1932年新第1期

近日,我的脑海里常出现《救亡漫画》每期首页刊登整版漫画作品的影像,我觉得在报刊史上都是少见的具有极强的视觉冲击感。这种珍贵的视觉文献所提供的战争境遇,是进一步审视知识分子在特殊困境里内省式的范本,透析文人艺士的悲苦、悲愤、悲哀,乃至心灵激荡。无论是见证还是表现,包含极强的纪实元素,对社会变迁及抗战进程有着丰富的阐释。我总在思忖,当年艺术家们为什么会有如是认识呢?是什么力量驱动他们一个个成就作为的呢?我在第2号上读到黄嘉音几乎是饱蘸血泪写道:“日机再三不顾一切地轰炸上海南站大批手无寸铁的民众,轰炸松江火车上非战斗员的难民,接连又在广州、南京、汉口轰炸平民区。”大约这是给我的答案吧。

三

今晚不治事,就多写上几句,说说我刚知道的旧事儿。

《救亡漫画》办得如日中天之时,鲁少飞、王敦庆、张光宇等又筹办《漫画导报》,声称“努力完成中国漫画运动在这伟大的时代开始后的建设使命”,发表漫画家的代表作,探讨漫画艺术理论,披露大家的消息。可《救亡漫画》仅生存了55天,战争形势急转直下,抗日将士忍痛撤离闸北、沪西、南市、浦东。而坚守在租界里的漫画家们,在租界当局调整治安的布告以及日寇、汉奸的直接迫害,已失去抗敌行动的自由,几经筹备的《漫画导报》也流产了。叶浅予与鲁少飞紧急磋商赴外地继续战斗。

前几天,我又去华东医院看望特伟老人,听他说,组织漫画宣传队的倡议在一天之内就形成了,叶浅予领队,张乐平副领队,队员胡考、陶今也、梁白波、席与群和他,来到西站登上沪宁火车,离开滋养他们的申江市井生活,开始八年颠沛流离的抗战之路。

有时,我会假想,倘若巧遇一鳞半爪的历史碎片,有没有可能就此再现原生态的历史情景呢?有一封寄自江西的《“救亡漫画”从苏州到宁都》通信:“我捧着一颗苦痛的心孤独地流浪着,因为乘不到车坐不着船,只好长途步行,跋山涉海,栉风沐雨,尝尽人生的苦味!但在各地,我总找机会,尽我的力量,去干我应做的事。各机关各团体及军队中,请我替他们画了许多宣传画,除大量将漫画张挂街头外,逐日编绘抗战漫画壁报。不久流动第八区一带,住的是四面透风,上无顶,边无窗的破房子,吃的是粗陋的饭食,在大都会过惯的人,跑到这里,无异是两个世界。但在事业上,我获得极大的安慰!八区七县,毗连闽粤,向为内地的屏障,风俗强悍,富于民族意识。在敌人企图更加深侵略的时候,我们决定在这山荒地僻,贫瘠不堪的苦地方,埋头干一下!”——从中我清晰地感受到前辈的胸襟气度,而如此传统知识分子承担正义和道德的使命感,是当下不可及的,常有欠缺的,惟独不缺时常流露出自以为“精英阶层”似的不屑的脸与嘴。

听特伟老人说过一件趣事。他原名盛公木,因受英国大卫·罗的作品影响,对国际时事漫画产生兴趣,从此改名特伟。刚到南京,就把叶浅予在国府路廊东街德邻村2号的房屋作为驻地,全队人员睡地铺。为能尽快办成抗战漫画展览,叶浅予、张乐平和他拿了鲁少飞的介绍信去找邵力子帮助,可这位国民党中央宣传部长却打起官腔,看到漫宣队名单中有特伟、白波等名字,竟说你们青年人取这种怪名字,是否别有用意。

漫宣队通过关系借到国民党南京市党部腾出的厅当作画室,没日没夜拼命地画,首先将各路口要隘的广告牌改绘抗敌漫画,9月18日在新街口大华戏院办抗敌漫画展览,五天后流动到夫子庙展出;10月初在省立图书馆举行一周,13日在下关兴中门展览,18日又往工厂展览。北京高龙生、夏光、戴廉、刘元、张仃,苏州陆志庠和上海宣文杰都赶来南京参加展览工作。到了11月,漫宣队撤往汉口,驻扎交通路62号。正巧上海杂志公司迁来武汉复业,为了替代上海沦陷而停刊的《救亡漫画》,决定创办半月刊《抗战漫画》,大家熬了两天两夜赶绘画稿,克服战时印制困难,于1938年元旦出版创刊号,成为《救亡漫画》的第二个生命。

最使我发生兴趣的是每期都有“漫画界消息”“编辑室谈话”“工作通信”,记叙各地漫画家们的抗战行踪,这些记录是现在研究我国漫画史和漫画家的绝好线索。漫宣队抵达武汉后,大批漫画家从各地赶来,特伟先遣武汉,又被派往广州;光宇、正宇和丁聪由上海赴香港,住在西环学士台10号;鲁少飞则滞留沪上,时在广州的黄苗子“飞嘱”其从速离沪。第6期上的《来到武汉以后》,是文化界人士的感受留言,其中有史东山、白朗、光未然、路易士、阳翰笙、杨朔等人的文字,诗一般的语调充满沉重辛酸,更多是热烈和感慨,也是战时后方生活的记录,读来尤显珍贵。

另有一则:“华北战事发生后,平津作家窦宗洛、金淦、孙之隽、柳小沫、荆森、穆家骐、金树延,音讯杳然,读者如有知其下落者,请即以通讯处见示,本会同人无任感祷之至。”那时,武汉是当年交通枢纽之地,《抗战漫画》便成各地漫画家相互联络的中心。

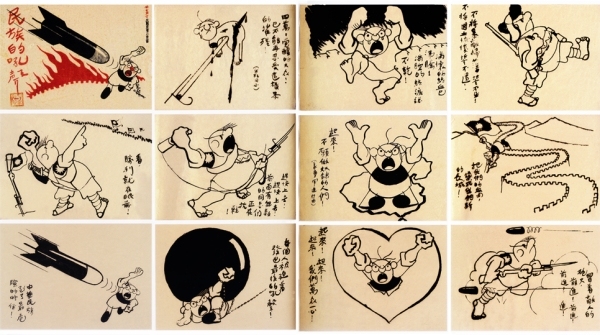

《民族的吼声》,黄尧/作,1938年铁社出版社出版

四

H兄:如握。多年来,每当我向老人们打听这两种旧刊,所听到的叹息真是太多啦,都在极度艰难的环境下出版的,印数本来就不多,经历战争摧毁及六十多年的沧桑巨变,加上后来的浩劫——老人们告诉我,能够保存下来的更是屈指可数;多年来,我听过不止一位老辈说起为留存这些旧刊,遭遇失而复得又得而复失的悲喜故事。

我竟然找到当年由特伟主编的《抗战漫画》在重庆复刊的三期,即第13、14、15期。虽是复印件,还是让特伟老人乐不可支,他对我说:“能够在重庆复刊,黄苗子是我们的后台老板,他在财政部供职,就利用他的关系,帮助解决纸张、印刷、登记审查和出版发行等难题。”这使我注意到此前《救亡漫画》因售价低于成本,很难维持,不得不公开募捐,在广州的黄苗子捐了国币10元,据说这10元在当时属慷慨之举。

由此,想到一个问题。一直以来,我很关注现代文学艺术史上的论争事件,包括文人学者之间恩怨个案,能了解现代知识分子的生存环境、心路历程,更好地把握文化史的特征。漫画界同志们无论在上世纪初的兴起时期、二三十年代的繁荣时期、以笔投枪抗敌的动荡时期、国统区的进步活动时期,还是后来政治运动的曲折时期及批判“四人帮”的复苏新时期;不同流派、风格以及团体和刊物;或奔赴延安、或流转重庆;或坚守漫画阵地,或改行为官,相对来说,鲜有交恶。当面临历史事变和灾难邪恶袭来,总是从不缺席地勇猛投入,焕发出神奇的凝聚力,几乎没听说过甚么小圈子纠葛、纷争倾轧事例。

1990年代的数年里,我访问过十余位杰出的漫坛耆宿。他们大都居家独处静境,或许是见得多了、透了,便淡了,对世事多少有些疏离。可最富热情的是打探老友近况,不啻大旱之望云霓。谈起从前于诗文书画、茶酒性情、患难忧悒的过往,朗朗大笑,满脸神气,仿佛时光倒流。听过万籁鸣笑言张光宇,廖冰兄笑说鲁少飞,叶浅予笑道胡考,特伟笑话丁聪战时黑夜行军从山上滚了下来,还躺在病床上担忧地向我叹道给冰兄家打电话好几次,都无人接听。而对那些缺钙肾亏的虚伪墨客和狡黠盟友,一概深恶痛绝。究其如此,我以为,那爱憎分明的人格里有一股善的内在力量,笔下也就交织着恨与爱,一面横眉冷对,怒发冲冠;一面是从善如流、心慈面软。

我发觉,他们大都因了艺术诱惑与倾向自由,且具备天赋与刻苦,遂告成功,可离世俗标准缺失太多,不平则鸣而惹的麻烦也多,因而生活路途倍加坎坷;在他们身上集幽默与倔犟、机智与坚韧、朴实与浪漫、稚拙与犀利、含蓄与狂热、冷静与冲动、乐观与忧闷、诙谐与严肃,有机地组合为反差性情,具有相当包容性,能够超越同行之间的芥蒂、隔阂;当社会环境与个人谋生使他们与下层百姓的平等接近,便产生了思想关怀,投身现实批判,既洞察又感悟的天然免疫力,有助于辨别并抵御人性弱点的侵蚀。

总之,我感觉到一种特有的文化现象,倘若以此为切入点进行分析,一些现当代的相关文化个案是否能迎刃而解?

五

H君:今晚我在《抗战漫画》第5期里看到鲁少飞寄自广州的信:“我漫画同人在此抗战期中,肯下决心为国出力,即以目前论,大的成绩不敢说,一部分的贡献,是具小规模了。此时不振作有为,讲得过火些,就是汉奸行动。……我的心绪和血流里,欲把整个漫画运动打成一片,我决心和这大时代共浮沉。”这末尾的呼喊,读来甚觉振奋。

在我,耳闻目睹这段历史上的漫画,还有漫画里的历史,便想起有人说的,与其赞颂炫目的悲壮,毋宁品味淡淡的悲怆,抑或悲凉。因为,当年的编者、作者,尤其是我访问的几位长者在我心中是悲壮的英雄形象,一种历史化、戏剧化的启示录。

见过蔡若虹老人美须白髯般的淡远超然,联想《救亡漫画》创刊号头版“全民抗战的巨浪”,第5号头版“今年双十节”,第7号上的“嘿,是老乡哪!”那样激情四溢的画面,老人应我要求题词,写下了“永葆青春”。

见过张仃老人不停地猛吸烟斗,浓浓烟圈里的笔划,画出了燃烧的沉痛,我仿佛看到《救亡漫画》上画风结实厚重的满版大作“日寇空袭平民区域的赐予”,欲哭无泪的汉子抱着头部滴血的孩子;《抗战漫画》创刊号封面“兽行”,还有“被放弃无组织的民众——供给民众组织者诸公参考”。那日,老人墨书“得意忘象”赐我。

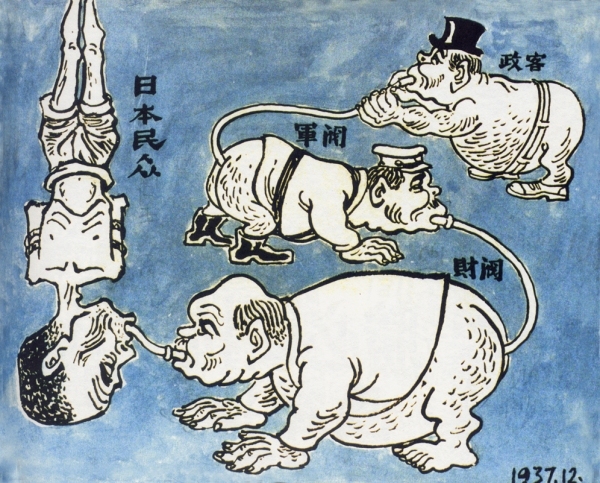

见过冰兄老人,大嗓门且瞪着火辣辣的眼光,想起《抗战漫画》刊登的《廖冰兄抗战连环漫画展专页》的“日本猪猡吸血图”,像是在内心酝酿很久的情绪爆炸;却又看重他在第8期上推荐广西老家的儿童漫画时写道:“谁杀我爸妈?谁杀我姐妹?谁把我们小弟兄插在刺刀上?……今年的儿童节是没有笑的,也不要哭,我们要复仇。”羊城隆冬夜沉沉,老人欣然为我写了“皂白青红神犀妖镜,嬉笑怒骂苦口婆心”的条幅。

《日本猪猡吸血图》,廖冰兄/作,《抗战漫画》1938第7期

见过赖少其老人,病魔使他无语,可眸子里闪烁的神采,豪情不减,当在《抗战漫画》上翻到他的木刻“今天是破坏与凄凉,明天是自由与解放”“游击战争的开始”,再读他的“广西通信”,爱的情感却似熟透了的水蜜桃那样,稍碰就洋溢流淌。临别,老人默然奋笔“天地为师”,苍劲深沉。

见过王朝闻老人犹如春风拂面,述说快乐又苦涩的往事,好像听他在《抗战漫画》上讲“李马富当兵”“刘兰亭上吊”“姆妈”的故事,娓娓动听,可我却感受蕴含苦涩,他那笑眯眯的眼睛是流过悲恸的泪水的。老人挥洒“一以当十”之高论,跃然纸上。

这两份旧刊上另几位现在鲜有提及的大家作品,如江栋良、沈逸千、张谔、张文元的漫画,让我顿生秋水伊人之感。特别是才华横溢的汪子美,在他愤懑而辛辣的作品里,使惯有的诙谐和温情,转化为变形的特殊形态,构成诡谲奇妙的线条,带有浓郁的伤感情绪。鲁迅评价比利时画家麦绥莱尔:“作品往往浪漫,奇诡,出于人情,因以收得惊异和滑稽的效果。”汪氏的漫画,似也有几分接近。然而,智慧是痛苦的,表现理想的敏感气质,往往会遭受“泥石流”袭击。听说他1957年在重庆被打成“右派”,发配深山劳改二十年,回来已经家破妻离,他“高高的个子,身穿深灰色旧呢子大衣,一头灰白头发,面容清癯而无表情,对谁都显得很冷淡。他一坐下便摸出一根长雪茄烟点上吸起来,似乎烟瘾很大”;有人劝他再拾起原来的生花妙笔,他干脆说:“不!”道出压抑到极点的悲怆。

我想,当一位艺术家能够无愧于自我人格,坦荡直言,他就有足够的资本和充足的理由用如此方式消解苦难。而人在旅途的凄凉灼痛、黯然神伤,——是否漫画家的宿命呢,生不逢辰?生正逢时?奈何。

沈建中乙酉年仲春写于谦约斋

本文为《抗战漫画》一书的“选编感言”,澎湃新闻经作者授权刊载,标题为编者所拟。

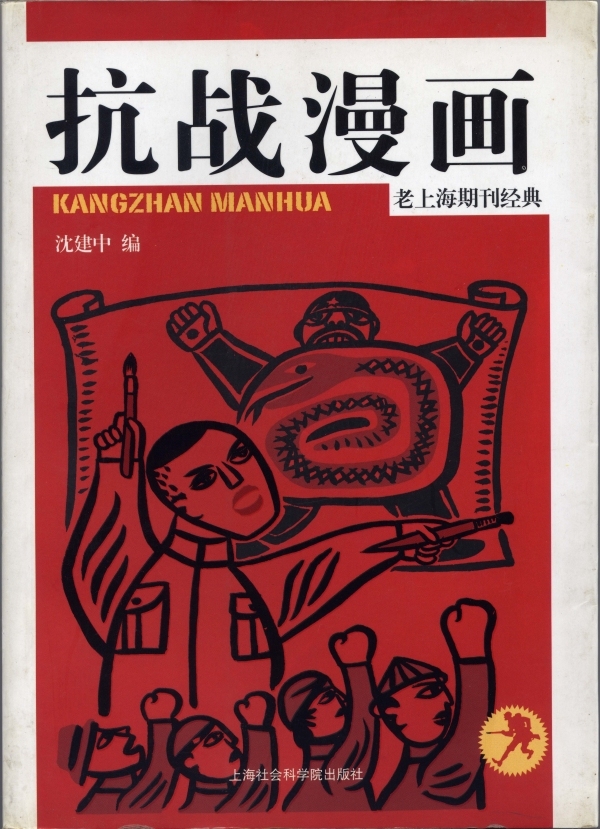

《抗战漫画》,沈建中/编,上海社会科学院出版社,2005年8月版

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《《救亡漫画》《抗战漫画》:漫画家的抗战》

京ICP备2025104030号-8

京ICP备2025104030号-8

还没有评论,来说两句吧...